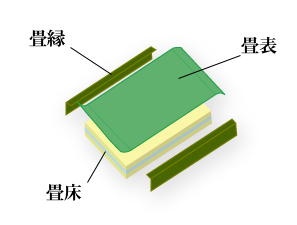

畳の構造

畳とは?

通常、畳は「表」「床」「縁」の3つの部位から構成されています。 室内に敷き詰めた際に、表面に見える部分を「畳表」と呼びます。 この畳表が畳の芯となる部分「畳床」を包み込み、「表」と「床」を合わせる目的で縫い合わせるのが「畳縁」と呼ばれるものです。

表替えとは「畳表」「畳縁」を新しくすることを言います。

新しくするのは「畳表」と「畳縁」だけで「畳床」は古いものを再利用します。表替えのことを張替えとも呼びます。

畳替えとは「畳表」「畳床」「畳縁」を全て交換することを言います。畳替えは新調・新床ともよばれます。

畳床

畳床は畳の芯となる部分にあたります。もともとはわらを原料として作られていたもので、 乾燥わらを縦横い並べ糸締めしたものを何層にも積み重ね、それを圧縮して床上にしたものです。 その為に高い弾力と吸収湿性、保湿性、断熱性などに優れています。 四季の特徴のはっきりとした日本において快適な移住性を高めるために生み出された結果ともいえます。

畳床は畳の芯となる部分にあたります。もともとはわらを原料として作られていたもので、 乾燥わらを縦横い並べ糸締めしたものを何層にも積み重ね、それを圧縮して床上にしたものです。 その為に高い弾力と吸収湿性、保湿性、断熱性などに優れています。 四季の特徴のはっきりとした日本において快適な移住性を高めるために生み出された結果ともいえます。

近年ではわらの代わりに建材を圧縮したものを使用したり、またはポリスチレン・フォームやインシュレーション・ボンドを間に挟み込んだ物もあります。細菌の健康志向、移住空間の多様化により建材を圧縮したものに炭を入れた商品も登場しています。建材を圧縮した畳床は軽量かつ低コストであり、断熱性にも優れ水を吸収しにくく、ダニ等の寄生虫なども発生しにくいので近年では多くのバリエーションとともに広く流通し始めています。

近年ではわらの代わりに建材を圧縮したものを使用したり、またはポリスチレン・フォームやインシュレーション・ボンドを間に挟み込んだ物もあります。細菌の健康志向、移住空間の多様化により建材を圧縮したものに炭を入れた商品も登場しています。建材を圧縮した畳床は軽量かつ低コストであり、断熱性にも優れ水を吸収しにくく、ダニ等の寄生虫なども発生しにくいので近年では多くのバリエーションとともに広く流通し始めています。

畳表

畳表面の”ござ”の部分を呼びます。「い草」の茎を乾燥させて織り込んで作ったござで、 い草を緯糸(よこいと)に麻・絹を経糸(たていと)にして織り上げます。

畳表面の”ござ”の部分を呼びます。「い草」の茎を乾燥させて織り込んで作ったござで、 い草を緯糸(よこいと)に麻・絹を経糸(たていと)にして織り上げます。

畳縁

畳床と畳表を包み込む事で畳を保護する役割を持つとともにさまざまな色合いや柄により部屋を飾る役割を持ちます。一般に畳床を包む際には長手方向に畳表を巻きつけ畳の裏側で畳床に縫い付けます。横方向に縫い付ける際に、畳縁を使用して畳床に縫い付けます。室内のデザインを統一し、華美な装飾を避ける方向にあるために、この縁無畳の人気が上がってきています。

畳床と畳表を包み込む事で畳を保護する役割を持つとともにさまざまな色合いや柄により部屋を飾る役割を持ちます。一般に畳床を包む際には長手方向に畳表を巻きつけ畳の裏側で畳床に縫い付けます。横方向に縫い付ける際に、畳縁を使用して畳床に縫い付けます。室内のデザインを統一し、華美な装飾を避ける方向にあるために、この縁無畳の人気が上がってきています。

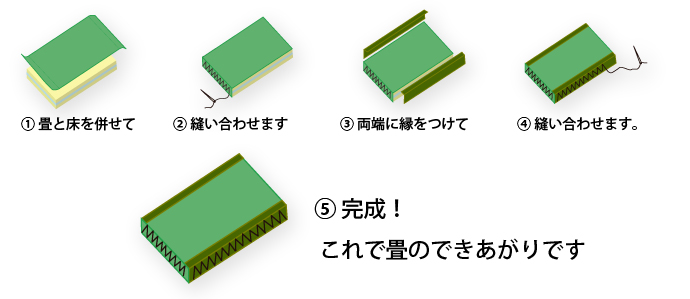

超図解!畳のできるまで

「畳のできるまで」をイラスト解説いたします。

その手順は、まず畳床に畳ござを縫いつけ、最後に両側を縁でカバーすることにより1枚の畳となるのです。

昔はひとつひとつ職人の手作業でしたが、今では生産効率を高めるため全ての工程を機械で行います。

畳の豆知識

畳は床と畳表(ござ)の二層からなります。それを縁であわせたものが畳となるわけです。畳の構造について

畳には調湿効果機能があり、私達の暮らしに様々なプラスをもたらしてくれています。 畳の機能について

畳はいつどのようにして始まったのでしょう?

畳の歴史を紐解きます。

畳の歴史について

畳を長くお使いいただくために、日頃から出来るお手入れ方法をご紹介します。畳のお手入れ方法について

耳慣れない畳の専門用語。解説つきでまとめました。畳の用語集を見る

お客様からよくいただく畳のご質問をまとめました。お問い合せ前にご覧ください。畳のQ&Aを見る